Lo dice con lágrimas en los ojos: «No cumplí con él». El tiempo transcurrido no alcanzó para cerrar la herida, esa sensación que le corroe el alma y que la hace pedir perdón a su marido cada noche antes de acostarse. María Cristina Scavardaespera desde hace 36 años poder cumplir la promesa que le hizo cuando él partió hacia la guerra.

Fue el 1 de abril de 1982, a las cinco de la mañana, en la puerta de su casa en la base militar de El Palomar.

El primer teniente de la Fuerza Aérea (capitán post mortem) Luis Darío José Castagnari entró despacio al cuarto donde dormían sus cuatro pequeños hijos, los arropó y los besó en la frente. Luego regresó a la cocina, donde había estado tomando mate con su mujer, para despedirse con otro beso como todos los días. Pero esa mañana ella quiso acompañarlo hasta la puerta.

Ya en el vano, la besó y mirándola a los ojos le pidió:

-Si no vuelvo de Malvinas quiero que traigas mi cuerpo y me entierres junto a Gustavito.

María Cristina no preguntó nada, no comentó nada, no lloró. Supo en ese instante que su marido iba a una misión muy especial. Solo le dijo: «Te lo prometo».

Nadie más que ella conocía el terrible dolor, la tristeza sin consuelo que les había causado la muerte de su primer hijo «Pirinchito»-el 7 de enero de 1978- cuando sólo tenía tres años y un cáncer se los quitó en pocos meses, aunque ellos lucharon hasta quedar sin fuerzas.

«Te lo promete», repitió mientras se abrazaban. Y lo saludó con la mano en alto. Esa sería la última vez que vería al hombre de su vida.

Adiós Pirinchito

«Fue muy duro ver como Gustavito se iba consumiendo. Debimos sacar fuerzas de donde no existían…Ver como se nos iba de las manos nuestro pequeño hijito fue una experiencia muy dolorosa, llena de llanto en los momentos que nuestros otros dos niños dormían», recuerda con angustia María Cristina.

Luis Castagnari, que en ese entonces estaba destinado en Merlo donde hacía un curso de radarista, pidió el traslado al Área Material de Río Cuarto, en Las Higueras, a 10 kilómetros de la ciudad donde residía su familia. Necesitaban todo el apoyo para que ella pudiera cuidar de Gustavito en esa lucha desigual.

El niño estuvo internado cuatro meses en el Garrahan, pensaron incluso llevarlo a los Estados Unidos, pero los doctores no les dieron esperanzas: «Llévenlo a casa, nada se puede hacer, le quedan cinco meses de vida».

Acondicionaron un cuarto para Pirinchito, con máscara y tubo de oxígeno, con un sillón donde su madre pudiera sentarse para tenerlo en brazos. «Nos aferramos uno al otro, estuvimos más unidos que nunca», revela María Cristina que en ese entonces, con solo 23 años, tenía que sonreír delante de sus otros dos hijos: Martín Adolfo, de un año y medio, y Guillermo Oscar, de sólo 8 meses.

«Durante el último mes lo tuve siempre en mis brazos. Agonizó durante 48 horas, pero nunca se quejó. Yo recé mucho. ¿Si sentí que Dios no me escuchó? Nunca. Un sacerdote nos dijo ‘Ustedes tuvieron un ángel que vino a estar en su casa'».

Cristina no quería dejar al niño ni un minuto en esas horas finales, pero tuvo que pararse por un momento para ir hasta el baño. «Se lo di a mi papá para que lo tuviera a upa, y cuando volví Gustavito nos había dejado…», recuerda con dolor.

Y entonces lo vio a Luis, al comando, al hombre que se animaba a saltar en paracaídas con climas hostiles, al guerrero, arrodillado junto a su pequeño hijo. «Se nos va, se nos va», repetía entre lágrimas. «Fui la única vez que vi llorar a mi marido», confiesa María Cristina.

Esa noche el padre Costa bendijo el pequeño a ataúd blanco y celebró la misma de cuerpo presente en el Casino de Oficiales. A la mañana siguiente, de luto, lo llevaron al cementerio local. Luis prometió frente a la tumba visitarlo cada fin de semana, no dejarlo solito allí entre cruces de mármol y bóvedas familiares. Cumplió hasta el último día cuando se fue a la guerra.

«Yo también fui durante mucho tiempo. Pero cuando Luis no volvió, no pude ir más. Estar sola frente al cajoncito blanco me causaba mucho dolor», revela.

«Luego del fallecimiento de Gusti tuvimos que recomenzar una vida con cambios, y adaptarnos a su ausencia física. Dios nos bendijo con la llegada de Walter, el 16 de Octubre de ese mismo año, para aplacar un poco nuestra tristeza. Y en 1980 la llegada de Roxana fue otra hermosa bendición para la familia», cuenta.

Un año después, instalados en la BAM de Río Gallegos, le llegó a Castagnari su pase al GOE (Grupo de Operaciones Especiales). Tenían que volver a Buenos Aires. «El sabía que yo no quería regresar allá, porque fue donde se enfermó Gusti, pero le dije: ‘Es lo que hace tiempo estás esperando y ahora te piden, así que ¡a comenzar la mudanza…!’. ¡Sus ojos brillaron de alegría!», se entusiasma frente al recuerdo

De pronto hace un silencio, y casi en un susurro reflexiona: «Hoy me pregunto si quizás en aquel momento hubiera dicho que no… tal vez hoy Luis estaría junto a nosotros… Aunque los designios de Dios no se pueden cambiar….».

Bombas sobre Puerto Argentino

Llegó a las islas en el primer Hércules C-130 que tocó suelo en Puerto Argentino, luego del desembarco del 2 de abril. El primer teniente Castagnari cerró los ojos cuando el intenso viento le golpeó la cara. El corazón se aceleró, sentía que toda su vida de comando se había preparado para ese instante.

Ya se lo había dicho a su mujer en alguna charla, de esas que a él le gustaba prolongar con mates y confesiones: «Si pudiera elegir cómo terminar mi vida, le pediría a Dios morir defendiendo la Patria».

Como integrante del GOE, comando de la Fuerza Aérea, le tocó asentarse en el aeropuerto de Puerto Argentino. Un lugar que se convirtió en blanco de la flota y de la aviación británicas y en un infierno de estruendos y bombas por las noches.

Luis Castaganri, el cordobés, el «Furia» para sus compañeros, se encargaba de custodiar el radar, evaluar los condiciones de seguridad del área ocupada por las fuerzas argentinas y ayudar al funcionamiento de la Base Aérea Militar Malvinas (BAM). Pero sobre todo se preocupaba por mantener a salvo a sus compañeros, protegerlos, señalarles los lugares más seguros cuando comenzaban los bombardeos.

Los comandos habían construídos los puestos de guardia y refugios. Cavaron trincheras, prepararon un sistema de rampas con explosivos por si los ingleses intentaban un desembarco, e instruyeron a los soldados. Fueron ellos quienes se ocuparon de mantener alto el espíritu de los jóvenes para cuando llegara el momento del combate.

Luis escribió cuatro cartas desde las islas. Aunque pasó frío y hambre, nunca se quejó. «En las cartas me pidio azúcar, galletitas saladas y chocolate para combatir el frío. Me decía que las islas eran hermosas y que era el lugar que uno podría elegir para vivir en familia». Dentro de cada sobre también incluía cartas y dibujos para los chicos. «Yo sé que vos sabés cuidarte y cuidar a nuestros hijos», escribía. Y le decía cuánto extrañaba a Martín, Guillermo, Walter y Roxana.

«Yo nunca pensé que podía pasarle algo. Lo veía tan fuerte y seguro, preparado. Estaba tranquila, él iba a volver», afirma con nostalgia María Cristina.

La muerte lo encontró como oficial de guardia, corriendo con una radio en sus manos mientras daba órdenes y buscaba proteger a sus hombres. En medio de un brutal bombardeo inglés se acercó a los integrantes del Escuadrón Pucará para indicarles dónde estaban los refugios. Los oficiales lograron protegerse. Castagnari no llegó.

Eran las once y veinte de la noche del 29 de mayo cuando las esquirlas del misil Sea lung, lanzado desde el destructor HMS Glamorgan, perforaron el cuerpo del primer teniente.

A la tarde del 30 de mayo su cuerpo fue enterrado en el cementerio civil de la Isla Soledad. El sacerdote Pacheco bendijo su cruz. El brigadier Castellano lo despidió: «Hoy sepultamos a un soldado que dio la vida por la Patria y sus camaradas». Firmes, sus compañeros rindieron honor al héroe.

La vida sin él

Vio a los dos oficiales en la puerta de su casa. Vestidos con sus uniformes, serios y solemnes. Los hizo pasar al living y se sentó en un sofá, al lado de una tía de su marido que había ido esa mañana a acompañarla.

Los hombres de la VII Brigada Aérea le dijeron sin preámbulos: «Venimos a informarle que su esposo murió en una misión especial en Malvinas».

María Cristina los escuchó en silencio. Eran las once de la mañana del lunes 31 de mayo.

«Sentí un frío que me recorrió la espalda. Agradecí la ayuda que me ofrecían. Y pensé en mis hijos: ‘Tengo cuatro hijos chiquitos, tengo que salir adelante’. Martín tenía 6 años, Guillermo 5, Walter 3 y Roxana apenas 2… tenían que verme fuerte, necesitaban que la vida continúe sin lágrimas».

Llamó a los pequeños y los abrazó. Les dijo: «Su papá está herido y un doctor está tratando de curarlo». No supo en esos primeros instantes de dolor cómo decirles que su padre ya no volvería.

A la mañana siguiente despertaron llorando. Querían ir al hospital a buscar a su papá. Ella comprendió que debía decirles la verdad. Con los dos más pequeños entre sus brazos, les dijo: «Papá murió en la guerra y se fue al Cielo a cuidar a Gustavito y yo me voy a quedar acá a cuidarlos a ustedes». Los abrazó y los besó. Ella no derramó una sola lágrima. Los chicos volvieron a sus juegos.

«Y fue así hasta que terminó la guerra y empezaron a llegar los padres de sus amiguitos y su papá no volvió. Ahí recién se dieron cuenta que nuestras vidas iban a seguir sin él, que ya no escucharían sus cantos, ni se reirían con los apodos que les ponía, que ya no saldrían a pasear en la rural, ni haríamos ese viaje tan soñado a Río Cuarto para visitar a sus abuelos, como les había dicho en una de sus cartas», recuerda María Cristina.

Fueron tiempos difíciles. Volvió a Río Cuarto para estar cerca de la familia. Fue mamá y papá. Trató de mantener la sonrisa, de arreglarse aunque no tuviera ganas, de sacarlos a pasear a pesar de las críticas de las otras mujeres que pensaban que ella no estaba haciendo el duelo «como correspondía».

Pero María Cristina no tenía tiempo para el duelo. Sus hijos se despertaban por la noche angustiados, a veces dormían todos juntos en la cama matrimonial, y le rezaban a Dios y a Luis y a Gustavito para que los iluminaran y los protegieran siempre.

«Estaba ahorcada económicamente, la plata de la pensión no alcanzaba. Busqué trabajo como productora de seguros. Y después ingresé como personal civil de la Fuerza Aérea. Tenía dos trabajos. Como quería estar en casa cuando los chicos volvieran del colegio, cocinaba y limpiaba por las noches. Casi no dormía. Todo fue una vorágine. Durante esos años nunca pude hacer el duelo», confiesa.

-¿Y cuándo pudo llorar a su marido?, pregunta Infobae.

-Mi duelo recién empezó en 2015, cuando viajé a las islas con mis hijos y lloré abrazada a su cruz.

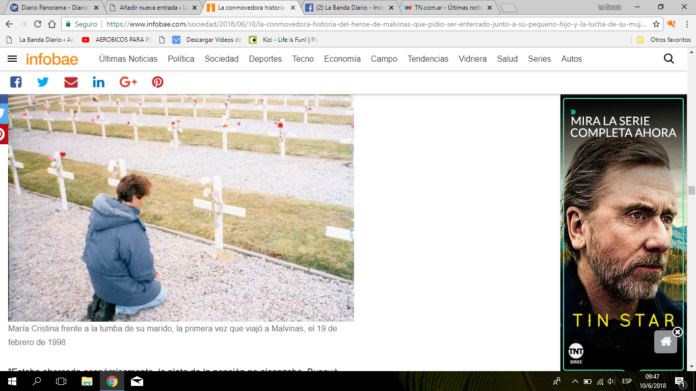

No fue su primera vez en las islas. María Cristina había viajado en 1998 con otros familiares de caídos en Malvinas. Juntos llegaron hasta las 230 cruces blancas del cementerio de Darwin.

-Aquella vez habían viajado madres de soldados chaqueños que no estaban identificados. Y vi su desesperación y su angustia al no encontrar las tumbas de sus hijos. Elegían una cruz cualquiera porque no sabían dónde dejar sus rosarios y sus flores. Aunque parezca extraño me sentí una privilegiada porque yo sabía dónde estaba el cuerpo de mi marido. Entonces las consolé, porque ellas no tenían dónde llorar. Y no pensé en mí.

Luis vino a despedirse

La noche en que su marido murió en Malvinas, María Cristina tuvo una extraña visión. Estaba levantada en la cocina cuando lo vio. Luis estaba allí, muy cerca, casi real.

«Pero tenía la mitad izquierda de la cabeza cubierta por una nube blanca», recuerda.

Quiso acercarse, pero sus cuatro pequeños hijos comenzaron a llorar y tuvo que correr a consolarlos. El reloj marcaba las once y veinte de la noche.

Dos días más tarde llegó la trágica noticia. Le dijeron que su marido había caído, pero nunca le dijeron cómo había muerto.

Recién en 2011, el médico que lo recibió en el hospital de Malvinas, se animó a contarle la verdad de esos minutos finales en la guerra. María Cristina padecía estrés post traumático por todo lo vivido y necesitaba ayuda. Él fue quien se encargó de atenderla. Luego de recomendarle tratamiento psicológico y descanso -«no podés dormir solo tres horas por noche»-, el médico la escuchó con atención:

-He preguntado, he buscado y nadie quiere contarme la verdad. No puedo seguir viviendo sin saber cómo murió Luis.

El hombre la abrazó y la invitó a tomar un café. «No hablamos porque vos estabas muy mal», comenzó. Y buscando las palabras justas le dijo que su esposo estaba es anoche en la cantera del puesto comando. Que en medio del bombardeo ayudó a un escuadrón a buscar refugio. Que llevaba una radio en la mano y se comunicaba para proteger a los soldados que estaban en la pista. Y que mientras corría entre los estallidos, cayó un misil a 20 metros a de donde estaba .

«Y las esquirlas le volaron la mitad de la cabeza del lado izquierdo», le dijo el médico.

María Cristina ya no escuchó que el doctor le decía que Luis no había sufrido, que lo llevaron en una ambulancia, que los hombres gritaban que lo atendieran, que ya no había nada que hacer. En ese instante ella recordó la imagen de su marido con la nube cubriéndole la mitad de la cabeza que años antes había visto en medio de la noche.

«Ahí supe que él había venido a despedirse. Hasta lo hablé con un sacerdote. Hubo un segundo en que nuestras almas se conectaron. Cuando las personas se aman tanto, las almas se buscan», confiesa con emoción.

La promesa

«Ahora tengo que cumplir con lo que él me pidió antes de marcharse», se dijo mirando la foto de su marido,la que siempre mantuvo en la mesa de luz. Corría diciembre de 2014, María Cristina se había jubilado y por primera vez en años tenía el tiempo que la lucha para llevar adelante su casa le había quitado.

«Siento que cumplí con la promesa que le hice de cuidar a nuestros hijos, de educarlos como personas nobles, honestas, íntegras… Ese es mi mayor logro. Sólo me falta cumplir con su última voluntad: traer su cuerpo para que esté junto al de Gusti», dice.

Y, entre lágrimas, comienza a relatar un doloroso peregrinar por oficinas, ministerios y secretarías.

«Es un peso muy grande, ya han pasado 36 años y aún no lo logré, aunque mi esposo sabe que lo intento en forma constante y sin dar un paso atrás».

Entre 2014 y 2015 María Cristina inició los trámites para trasladar el cuerpo de su marido desde Darwin a Río Cuarto. Fue a la Dirección Malvinas de la Fuerza Aérea a pedir ayuda.

La atendió su director, el comodoro Alejandro Vergara. «El primer pedido es el tuyo, veremos qué se puede hacer pero es difícil», le respondió.

Cada mes lo llamó por teléfono esperando una respuesta. Todas fueron evasivas hasta que una tarde le dijo: «Es imposible, tanto la Fuerza Aérea, como la Cancillería y el Ministerio de Relaciones Exteriores denegaron tu pedido».

Como consuelo la Fuerza Aérea le ofreció viajar a Malvinas para visitar la tumba de su marido. María Cristina voló el 12 de diciembre de 2015 junto a sus hijos Martín y Guillermo.

Los acompañó también Agustín Cáceres, de Cancillería «para que no tuvieran ningún problema». Ella siente que lo enviaron porque pensaban que podía hablar con el gobernador de las islas para pedirle ayuda para traslado el cuerpo de su esposo.

Frente a la tumba, leyó la placa con el nombre: Luis Darío José Castagnari. Y por primer vez lloró sin consuelo. Así lo relata:

«Llegué al cementerio y sentí una tristeza enorme. Fue una explosión. Me abracé a su cruz y lloré. Me acosté sobre la tumba y le pedí perdón por no haber cumplido con lo que él me había pedido. Ese dolor que me pesa, esa mochila que llevo cargada durante 36 años, me estaba quebrando».

«Era como si estuviera yo sola con él en el cementerio. Empecé a hacer mi duelo. Y hablé con él. ‘Perdón, perdón por no cumplir. Vos me conocés, voy a seguir intentándolo’. Y sentí como una caricia, como que él estaba muy cerca y me decía ‘lo vas a lograr’. Era como tocarlo, como abrazarlo otra vez. Mi hijo mayor se acercó y lloramos juntos».

Esa noche volvió al hotel en Puerto Argentino y al desvestirse vio que tenía las rodillas lastimadas por las horas que había pasado arrodillada sobre las piedritas blancas frente a la tumba de Luis. «Pero no sentía dolor, sentía paz», revela. Antes de apagar la luz rezó un rosario a la Virgen de San Nicolás pidiéndole que le diera fuerzas.

Al día siguiente regresó a Darwin. Se sentó frente a la cruz blanca y escribió una carta, que dobló con cuidado y enterró entre las piedras junto a un rosario.

«Voy a cumplir con lo que te prometí aquella madrugada al despedirnos, vas a descansar junto a Gustavito, por favor tené paciencia. Tus cuatro hijos y tus ocho nietos también quieren tenerte cerca», escribió con letra temblorosa. En el pequeño papel dibujó muchos corazones «llenos de amor», confiesa con ternura. Y agrega: «Él fue y será el gran amor de mi vida…».

El descanso del héroe

Cuando sintió que ya no había puertas donde golpear, su hija casi sin aire, llegó corriendo hasta su casa: «¡Dijo que los cuerpos de quienes están sepultados en el cementerio de Darwin pertenecen a sus deudos y cada uno puede tomar la decisión de traerlos!», gritó Roxana. Había ido a escuchar una charla del nuevo director de la Dirección Malvinas, el comodoro Favre. Y había dado la llave que tanto habían buscado.

La tumba de Luis Castagnari en Darwin

Con ansiedad, describe al detalle cada paso que dio para cumplir con su promesa:»Le escribí una carta al embajador británico Mark Kent, que me respondió en solo dos días, me recibió y me dio todo su apoyo porque entendió que es un derecho humanitario. Hablé con Claudio Avruj, de Derechos Humanos, y María Teresa Kralikas, de la subsecretaría de Malvinas. Ambos me pidieron que esperara a que termine el proceso de identificación de los soldados… Pero yo ya no puedo, ¡estoy esperando hace 36 años!».

Cuenta emocionada que el empresario Eduardo Eurnekian, de Aeropuertos Argentina 2000, se conmovió con su historia y se ofreció a pagar el costo del traslado del cuerpo de su marido hasta Río Cuarto. Y que María Fernanda Araujo, presidenta de la Comisión de Familiares de Malvinas, la llamó para ofrecerle su apoyo, más allá de que en lo personal siente que los soldados caídos deben quedar en Darwin.

-¿Qué falta entonces para lograrlo?

-Que los funcionarios argentinos comprendan mi dolor y me ayuden a acelerar los tiempos.

En el cinerario de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en Río Cuarto, donde se bautizó el primer teniente, hay una pequeña urna con una plaquita que dice Gustavo Daniel Castagnari. A su lado hay un espacio vacío.

«Gusti y Luis ya están juntos en el Cielo. Sólo ruego que puedan estar juntos acá en la Tierra, como fue la última voluntad de un héroe de Malvinas, como fue la voluntad del hombre de mi vida».